Tríptico parisino

Tres miradas literarias de Paris

13 de abril de 2025

En cuanto un lector llega a Paris

tiene la sensación de llegar a un sitio

conocido

ITALO CALVINO

Abruman los indicios de que Paris existía antes de que Julio Cortázar escriba. Sin embargo, en quienes no hemos cruzado aun el Atlántico perdura la idea de que fueron la Maga y Horacio Oliveira quienes, a ambos lados del Sena, la fundaron en un gesto sudamericano. Rompiendo la cáscara de las primeras lecturas, aprendí a admirar la edad y la estirpe de la ciudad más escrita del mundo. Supe de ella por Baudelaire, por Flaubert, por Stendhal. Pero si vuelvo a tomar la versión de Rayuela, fue porque el siglo XX grabó en la capital de Francia rasgos que me resuenan íntimos, sombras que me persiguieron y modelaron. Le tocó a Paris ser la que dictamine al mundo cómo eran el arte, la política y la filosofía. Históricas aperturas, revueltas estéticas, profecías sofisticadas y arrogantes desapegos de posguerra. Femenina, Paris vió alejarse a las tropas alemanas y empezó a jugar con lo que sus invasores tomaban demasiado en serio. Transformó empinadas creencias en literatura virtuosa, ontología radical en prosa lúdica, clínica en lingüística. Su abanico de revoluciones acabaría en un brumoso y refritado anecdotario de provecho editorial.

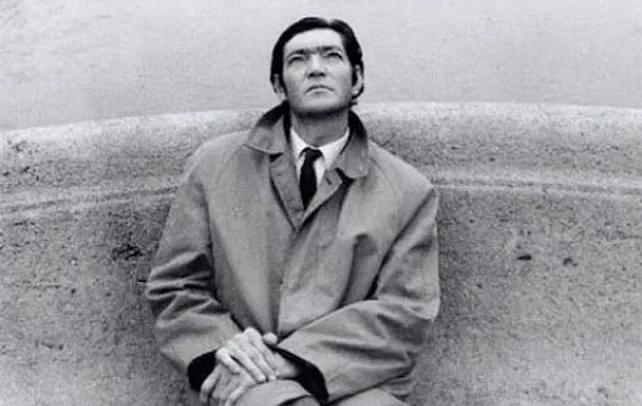

Paris embargó al siglo con una belleza imperativa y extenuante, similar a las frecuentes y cenicientas lluvias que los operadores turísticos le ocultan. Su atmósfera ha sido la de una poética erosión. Tres autores, tres momentos, y tres formas confesar esa centralidad, alimentan mi ligera aproximación. Cronológicamente, el caprichoso recorte comienza en 1920-1926 con Ernest Hemingway(“Paris era una fiesta”), prosigue en 1949 con Curzio Malaparte -Kurt Erich Suckert- (“Diario de un extranjero en Paris”) y cierra en 1963 con Julio Cortázar (“Rayuela”).

Si Paris cobra diversos tonos en relatos diferentes, recurro a una divisoria literaria. Friedrich Schiller me presta su distinción: Denominaba poetas “ingenuos” a los que lograban no interferir con aquello que se quería reflejar en sus textos y calificaba de “sentimentales” a los que privilegian su cosmos interno como escala de paso para alcanzar el mundo o la naturaleza, lo supieran o no.

Admitiendo que “naturaleza” es un concepto que ha dejado de ser simple, el problema es antiguo: Según Schiller, Grecia no alcanzó a añorar la naturaleza como algo ya desgarrado, porque despertaba en los griegos un apetito intelectual. Tal vez fuera un vehículo para forjar aquellas interpretaciones con que pintaron de familiaridad al universo. La humanidad a la que pertenece Schiller -y mucho más Hemingway, Malaparte, y Cortázar- siente respecto de aquella “naturaleza” otro tipo de nostalgia. “El antiguo es, si se me permite expresarlo así, poderoso por el arte de la limitación; el moderno lo es por el arte de la infinitud” (Poesía ingenua y Poesía sentimental de 1796)

Ingreso a la narrativa de Ernest Hemingway: Frente a la distancia recorrida, aquella parte del mundo que no fue hecha por el hombre -la naturaleza- simboliza hoy lo armónico y lo sencillo. Agrego que el ingenuo de la tipificación es probablemente un espíritu intemporal, fluido, que no se sujeta a las restricciones que impone explotación de lo incierto. Solo es ingenuo allí, en ese despojarse de sí mismo para abrir el texto a cierta sinceridad de lo objetivo. Asocio al escritor americano con una ingenuidad entendida como independencia, como liberación de la inmediatez psicológica. Lo curioso es que, narrativamente, esa economía del abordaje es justamente lo que le garantiza la transparencia de estilo. Puede tener un mayor vértigo intuitivo, un desprejuicio potenciador, aunque literariamente debe regresarme lo “natural” traduciéndolo de una forma inteligible para la “naturaleza perdida” o el “artificio adquirido”. Así es como en Hemingway debo andar un trecho para adivinar que él mismo “era una fiesta” (y tal vez no tanto Paris):

“Luego paseé por la calle, contento con el atardecer primaveral y con la gente que pasaba junto a mí. En los tres cafés mayores vi a personas que conocía de vista y a otras con las que había hablado alguna vez. Pero siempre había otras personas a las que no conocía y que parecían mucho más simpáticas, y que, en los atardeceres, cuando se encendían las luces, se apresuraban hacia algún lugar donde se reunirían para beber en compañía, para comer en compañía, y para luego hacer el amor. Las gentes que había en los cafés mayores acaso pensaran en lo mismo, o acaso se contentaban con estar sentados y beber y hablar y darse el gusto de que las demás las vieran.”(“Paris era una fiesta”).

Se suele sospechar que su vitalismo era tan sinuoso como su proclamada pobreza, en tanto que necesitaba ser escrito para completarse, o inclusive para ser. La compleja pertenencia del americano al campo ingenuo se confirma también en esa desembocadura sensorial de las experiencias que relata. Hemingway escribe con el cuerpo y el cuerpo -como un socio fiel- lo ayuda a cerrar las formas que resultan límpidas para el al lector:

“…Comiendo las ostras con su fuerte sabor a mar y su deje metálico que el vino blanco fresco limpiaba, dejando solo el sabor a mar y la pulpa sabrosa, y bebiendo el frío liquido de cada concha y perdiéndolo en el neto sabor del vino, dejé atrás la sensación de vacío y empecé a ser feliz y a hacer planes. (“Paris era una Fiesta”)

No podría ser este el caso de Oliveira-Cortázar, donde el itinerario del extrañamiento no se detiene en la corporeidad. Así consta en alguna página de la propia novela:

“La invención del alma por el hombre se insinúa cada vez que surge el sentimiento del cuerpo como parásito, como gusano adherido al yo. Basta sentirse vivir (y no solamente vivir como aceptación, como cosa que-esta-bien-que-ocurra) para que aun lo más próximo y querido del cuerpo, por ejemplo, la mano derecha, sea de pronto un objeto que participa repugnantemente de la doble condición de no ser yo y de estarme adherido.”(“Rayuela”)

También enseñaba Schiller que los griegos le añadieron a la naturaleza el dramatismo de lo humano. Urdieron una ingeniosa humanización del cosmos, buscando “inyectar libertad a lo determinado”. Por el contrario, nosotros envidiamos por lo bajo aquel estado paradójicamente libre de este libre albedrío que se nos ha tornado agobiante (Sartre), y del que el propio desdoblamiento Oliveira-Cortázar constituye un refinado testimonio.

El ingenuo, conjeturo, es involuntariamente panteísta. Por eso la festiva ciudad de Hemingway está armada de sabores, olores, ilusiones y sensualidades. Un pescador del Sena o un atado de leña para calentarse me llegan como hitos, se vuelven deslumbrantes. Un árbol deshojado por el invierno deviene una “escultura”, todo es único e irrepetible. La ciudad de su prosa es rápida y palpable. Incluso en las tenidas con otros escritores prevalece la química personal por sobre lo que debaten. Hemingway es transparente, aunque de una manera moderna, absolutamente a conciencia:

“A partir del momento en que comencé a despedazar mi estilo y a desprenderme de toda facilidad, y a probar de construir en vez de describir, mi trabajo se había hecho apasionante. Pero me resultaba muy difícil, y no veía modo de escribir una novela larga. A menudo necesitaba toda una mañana de trabajo intenso para escribir un párrafo.”(“Paris era una fiesta”)

El poeta ingenuo se encuentra detrás de su obra. El sentimental es reconocible –me sigue guiando Schiller- porque se puede decir que conozco antes sus impresiones, los reflejos de su persona. No tengo que buscarlo al final del libro. Esta clase suele corresponderle al desheredado, al caído de su cultura. En el caso de Cortázar, reconozco al desencanto ya en fase morbosa.Ambiciosos, los personajes del “club” de Rayuela parecen decir: Si no nos traen algo como Dios, o de esa misma envergadura, preferimos a nadie y a nada. Aquí la confesión de parte:

“¿Qué es en el fondo esa historia de encontrar un reino milenario, un edén, un otro mundo? Todo lo que se escribe en estos tiempos y que vale la pena leer está orientado hacia la nostalgia.”(“Rayuela”)

Tal confesión de vaciamiento provee una expresión inversamente proporcional a las grandes entidades que se han retirado del mundo. Pese a ello, la celebración de estos irónicos repositores, es lacerante y suicida. El Paris de Cortázar abraza ese humor con delicados susurros, con un lenguaje en el que los seres erráticos que acobija con indiferencia funcionan como piezas de una arquitectura introspectiva. El Paris de Rayuela, por más que se insista con los puentes o las calles, es fatalmente metafísico. El texto aletea su propia dinámica poniendo a la ciudad en segundo plano. Cortázar dijo una vez que caminar por las calles de París era avanzar hacia sí mismo. Eso me ayuda a comprender que la ciudad, en su obra, funciona como una mediación entre el autor y el personaje, un puente que abanica los abismos de ambos, trastocándolos en literatura. Si el solipsismo crítico alcanzó allí su excelencia, la ciudad no se ha apropiado completamente de la trama vertida en Rayuela, tan solo fue la elegida por sus protagonistas para el voluntario acuartelamiento de cierto clima espiritual. La otra marca de Paris en este caso, es esa prescindencia, ese silencio. Si la soledad es el motor de la novela, París lo empuja con su participación acotada y sin embargo imborrable.

Me toca espiar a la ciudad desde el controverial Curzio Malaparte, raro caso donde conviven los dos tipos de temperamento narrativo. El escritor adoptivamente italiano es elíptico historiando el Paris de posguerra y su secuela

psicológica, los orgullos y prejuicios de la hora, el renovado resquemor con los antiguos vecinos. Prevalece en ello su genética de periodista, pero le cede al candor cuando describe a la ciudad. Allí exhibe un compromiso en el que dialogan su estado de ánimo y sus elaboraciones, lejos de la escisión cortazariana o de los inflamados párrafos de Hemingway. Sus vistas de Paris son integrales y satisfactorias. A mí, que no he podido visitarla, me resultan las más informativas y las más gratas:

“He dormido tranquilo. Los ruidos de la calle entraban dulcemente en mi sueño como abejas en una colmena. Todos esos ruidos, esas voces nocturnas, ese eco de pasos, ese murmullo, ese rodar de ruedas sobre el adoquinado, traían a la colmena de mi sueño toda la miel de los castaños de Paris, toda la miel de la noche de Paris. Me he despertado a las cinco, he abierto la ventana, me he quedado largo rato contemplando los techos de pizarra húmedos de rocío, con manchas negras, grises, verdes. Del Bois de Boulogne soplaba un viento ligero y fresco, unas nubes blancas, muy altas en el cielo de un azul pálido, se alejaban poco a poco hacia el cenit rosado de la mañana. Las golondrinas sobrevolaban la calle con chillidos quedos, como para no despertar a los durmientes. Unos gatos, subidos en los aleros, con las patas metidas en los canalones, miraban inmóviles el cielo, cada vez más denso, más azul. En esos largos instantes, yo era de nuevo joven, volvía a tener veinte años”.(“Diario de un extranjero en Paris”)

Malaparte es un auténtico poeta cuyo pulso se ataja bajo la preocupación política e histórica. Pero en ocasiones la palabra consigue librarse del cronista y desnuda una ciudad que no terminaba de completarse. Si no presenta lo que en Hemingway parece pureza o transparencia, o esa expansión interna que se verifica en Rayuela, a cambio hay aquí una visualidad de largo alcance. Siendo como escritor, quizá el menor de los tres, es quien me acerca al secreto que justifica a la vez la perentoriedad de Hemingway y la desolación de Cortázar. El párrafo que sigue, luce a este Malaparte:

“Paris es, con Florencia, la ciudad en la que con más fuerza se siente el tedio de la vida. Odiar la vida es más fácil en Paris que en ningún otro sitio. Y eso se debe quizás al hecho de que en Paris la vida es más dura no por los consabidos y deleznables motivos materiales, sino porque Paris no da la sensación de eternidad que da la naturaleza, y que dan algunas ciudades como Atenas o Roma. La sensación que da Paris es de fugacidad, de provisionalidad, de brevedad. Los espíritus tienden a aprehender el instante fugitivo, su significado, su razón de ser individual…”(“Diario de un extranjero en Paris”)

¿Excesivo? Vuelvo a Rayuela:

“Me desperté y vi la luz del amanecer en las mirillas de la persiana. Salía de tan adentro de la noche que tuve como un vómito de mí mismo, el espanto de asomar a un nuevo día con su misma presentación, su indiferencia mecánica de cada vez: conciencia, sensación de luz, abrir los ojos, persiana, el alba. En ese segundo, con la omnisciencia del semisueño medí el horror de lo que tanto maravilla y encanta a las religiones: la perfección eterna del cosmos, la revolución inacabable del globo sobre su eje. Náusea, sensación insoportable de coacción. Estoy obligado a tolerar que el sol salga todos los días. Es monstruoso. Es inhumano”(“Rayuela”)

Los textos consolidan lo dicho por Calvino en el proemio: Paris es también una ciudad, pero su antigua complicidad con las letras la denuncian como como criatura del lenguaje. Presumo que a la ciudad de Cortázar podría seguir conociéndola sin viajar, tan solo leyendo muchos de los libros que he dejado pendientes. La de Hemingway, inevitablemente, me obligaría a trasladarme y la tendría que andar hurgando detrás de muchos cambios. A la furtiva Paris de Malaparte, en cambio, -y esta es otra paradoja- tal vez la pueda vislumbrar de cualquier modo, incluso visitándola.